公務員福祉職の仕事内容とは

なりたい職業ランキングで上位にいつもランクインしている「公務員」。

公務員と言っても実は仕事内容は多種多様。

今回はそんな数多くの公務員の仕事の中でも「公務員福祉職」についてお伝えします。

公務員福祉職の種類って?

地方公務員(都道府県や政令指定都市の公務員)では、「上級」「中級」「下級」や「Ⅰ類」「Ⅱ類」といった分類ごとに採用試験を実施しています。そのうち「福祉職」と呼ばれるものは、「上級」や「Ⅰ類」にあたるものがほとんどです。「上級」というと大卒だけが対象なのか、と思われますが、自治体や職種によっても異なります。たとえば千葉県を見てみると、22歳~35歳という年齢要件は設けられていますが「学歴は問わない」と記載されています。

上級職(Ⅰ類職)の中でも、特に福祉に関する専門職を「福祉職」として募集人数が定められています。自治体によって「福祉職」として募集枠を設けているところもあれば、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「児童指導員」「医療ソーシャルワーカー」など具体的な資格や職種ごとに細かく募集枠を定めているところもあります。

自治体によっては上級職だけでなく中級職(Ⅱ類職)でも同様に「福祉職」の募集枠を設けているところもあります。東京都ではⅡ類福祉職として、児童自立支援施設や療育センター、児童相談所一時保護所の職員募集をしており、Ⅰ類試験との併願受験を可能としています。中級職やⅡ類職での募集の場合は、上級職に比べ配属先がある程度決められており、公立施設(児童福祉施設や障害者支援施設等)の現場職員の募集という形態が多く見受けられます。

受験資格って?

公務員試験では、受験資格に年齢要件を設けられているところがほとんどです。たとえば東京都ではⅠ類職で22歳~29歳、Ⅱ類職で20歳~35歳とされています。千葉県では22歳~35歳、神奈川県では22歳~36歳と、おおむね20代~30代前半までの年齢要件を設けているところが多いようです。最近では児童相談所や児童福祉施設の職員配置を手厚くする自治体が増えてきたため、児童指導員の募集などは年齢要件の上限を45歳まで引き上げているところも出てきました。

学歴が受験資格になっていることはほとんどなく、以下の資格のいずれかを取得(見込み含む)していることが受験資格となります。

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・社会福祉主事任用資格

・児童指導員

・児童自立支援専門員 など

そもそも公務員福祉職って何するの?

公立の福祉施設や保健施設、児童相談所等での相談業務や生活支援などが主な業務ですが、自治体によっては公立病院の医療相談室や行政の相談窓口(役所等)での勤務になることもあります。自治体によっては、専門職としての配属だけでなく一般事務への配置転換の可能性があるところもあるようです。受験を考えている方はぜひ受験先の自治体がどのような内容で募集しているか募集要項を確認してみましょう。

東京都の場合、たとえば福祉施設で何年か現場経験を積んだ後、福祉保健局など行政機関へのキャリアアップも目指せるそうです。現場で専門職としてのキャリアを積んでいくことも、さらに上のキャリアを目指すことができるのも、公務員福祉職の魅力の一つと言えますね。

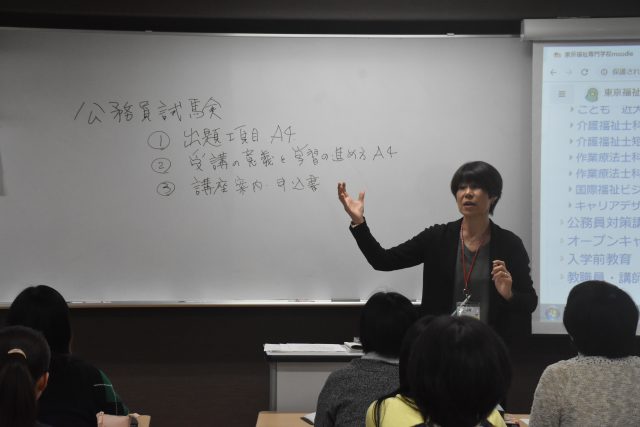

試験の内容は?

一般的な公務員試験同様、一次試験で筆記試験,二次試験で面接試験という流れで実施されることがほとんどです。筆記試験では一般教養試験と専門試験、論文試験の3つが多いですが、中には自己アピールシートの作成やプレゼンテーション・シートの作成などを実施しているところもあります。二次試験では個別面接の他、集団面接や集団討論を実施するところも多くあります。最近では人物重視の選考ということで、一次試験の時点で個別面接や簡単な面談などを実施する自治体も増えてきました。

筆記試験の一般教養試験では択一式で出題するところが多く、出題内容は大卒程度となっていますが、中級職(Ⅱ類)の場合は短大・専門卒程度の内容で出題されるところが多いようです。専門試験では主に社会福祉に関する知識を問われるため、一般教養だけでなく専門試験の対策も重要です。

国家資格(社会福祉士・精神保健福祉士)があるのとないのとはどんな違いがある?

公務員福祉職は公立施設での勤務となるため、様々な状況の方を支援しなければなりません。たとえば生活保護の方を支援するとき、単純に経済的な問題を解決すればよいという訳ではなく、その背景には家族の問題があるかもしれないし、本人が病気や障害を抱えているかもしれません。そういった複雑な状況の方に対して支援をするとき、やはり社会福祉に関する専門的な知識を持っていることは大きな強みになります。

もちろん配属先によって仕事の内容や支援の対象者は違いますが、あらゆる人を支援するプロフェッショナルである“社会福祉士”や“精神保健福祉士”を持っていることは相談の場面で求められるスキルと言えます。社会福祉主事も社会福祉士も社会福祉に関する専門的な資格という点では同じですが、実際には現場で働く社会福祉主事の方が社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格取得を目指すケースも多く、名刺に「社会福祉士」「精神保健福祉士」と入ることで相談者から信頼感を得やすくなったという声もあります。

公務員福祉職も一般的な就職活動同様、しっかりと情報収集をして選考試験対策を行うことが大切です。自分の通勤圏内ではどんな公務員福祉職の募集があるのか、どんな施設でどんな業務を担うのか、資格取得を目指しながら試験対策をするにはどうすればよいか…等々、募集要項の確認や説明会への参加、実際に働く職員に話を聞いて情報収集することがおすすめです。

横山 実穂 先生

大学で生命倫理を学んだ後、高齢者・難病患者の在宅支援サービスを提供する株式会社の広報として働く。現在は福祉・保育業界で働くことを目指す学生の就職支援を行う。

座右の銘:誠実