相談職ってどんな仕事?

-

- 人と関わることが好き

- 人の話を聞くのが好き

- 人の役に立ちたい

-

- 困っている人を助けたい

- コミュニケーションが得意

- チームワークを大切にできる

- もくじ

相談職はこんな仕事

相談職は、人々の悩みや問題を聞いて、一緒に解決策を考える仕事です。

例えば、学校のカウンセラーやキャリアアドバイザーなどが該当します。

例えばこんなところで働きます!

-

学校

スクールソーシャルワーカー

学校で生徒の生活や家庭の問題を聞いて、必要なサポートをしてくれる人です。進路や家庭の悩みなど、いろんな相談に乗ってくれます。

スクールカウンセラー

学校で生徒の心の悩みやストレスについて相談に乗ってくれる人です。例えば、友達関係や勉強のプレッシャーについて話すことができます。

-

地域の相談機関

こども家庭センター

妊娠・出産・子育て全般に関する相談、発達、虐待、貧困、ヤングケアラーなど、子どものあらゆる問題に対応してくれています。

地域包括支援センター

高齢者やその家族の相談に乗って、介護や福祉サービスをサポートしてくれる場所です。地域の福祉の拠点として、多くの人が利用しています。

-

医療機関

総合病院

病院で入院患者やその家族の相談に乗って、退院後の生活をサポートしてくれる人です。医療と福祉をつなぐ大事な役割を持っています。

精神科病院

病院で心の病気を持つ患者さんやその家族の相談に乗り、治療やサポートをしてくれる人です。

-

公的な相談機関

福祉事務所

生活保護や福祉サービスについて相談できる場所です。地域の人々の生活を支えるために、いろんなサポートを提供しています。

児童相談所

子どもやその家族の問題について相談できる場所です。家庭内のトラブルや心のケアが必要な場合に対応してくれます。

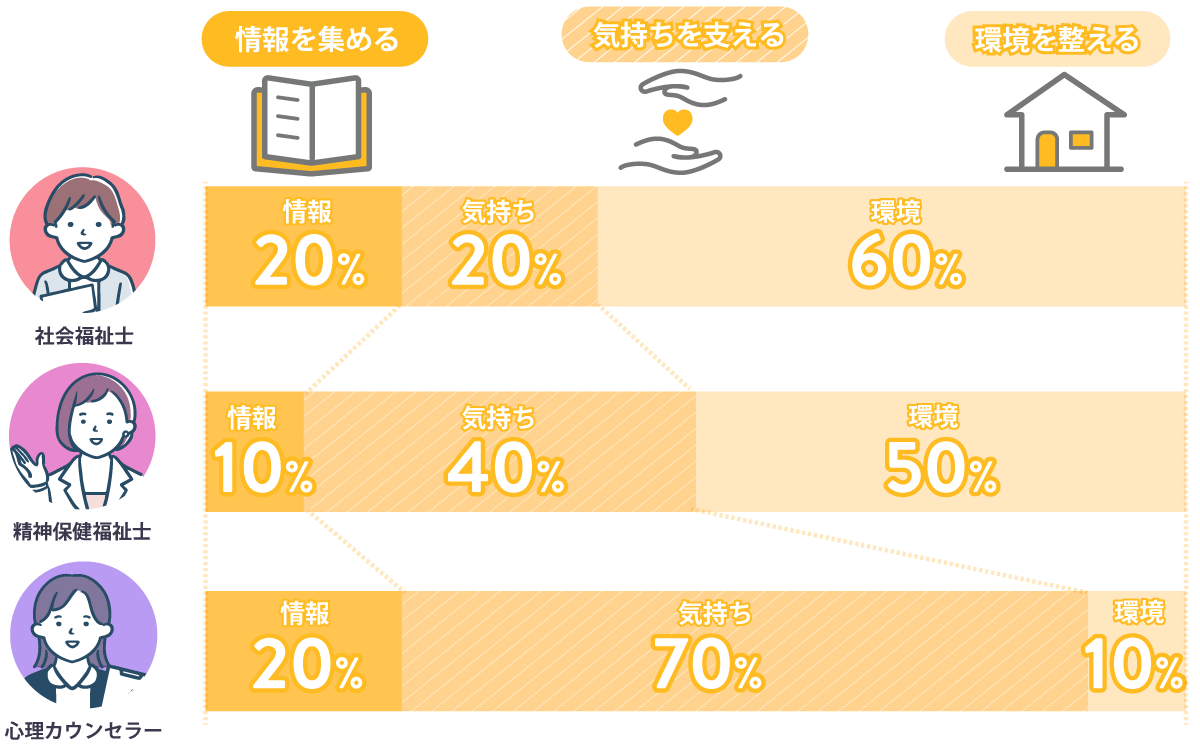

相談職の種類は主に3つ!

相談職と言われる仕事はさまざまですが、大きく3種類に分けられます

相談する仕事に興味がある、そんなあなたにオススメの資格です。

-

周辺の環境を整えるプロ

社会福祉士

困っている人たちを福祉サービスを使って解決する。

まずはこの人に相談するのが一番。 -

心の病のスペシャリスト

精神保健福祉士

心の病気は、特別な対応や制度があるので、

この人に相談するのが一番。 -

気持ちを整えるプロ

心理カウンセラー

落ち込むことがある、悩みがあるけど誰にも

相談できないときは、この資格をもつ

カウンセラーに相談するのが一番。

相談事例から職業の違いを知ろう!

相談職といっても仕事内容は全然違います。

それぞれ得意とする分野があり、仕事の取り組む範囲も異なります。

具体的にどんな相談に乗ってるの?

相談事例をご紹介します!

学校での相談事例

先生

からの相談

欠席が続き登校しなくなっている生徒がいる。本人に話を聞いたところ「家族との関係がうまくいっていなくて学校に行く気になれない」と言っている。保護者の協力もあまり得ることができないので担任としてどのように関わっていけばいいかわからなくて困っている。その後、母親がうつ病を患っていることがわかったため、どのように対応するのか担任としてとても困ってしまった。

社会福祉士

勤務場所:学校

(ソーシャルワーカー)

学校勤務のスクールソーシャルワーカーとして支援します。本人から家族の状況を聞き、家庭の困り事についてサポートをして家族問題の解決を手伝います。担任の先生の相談にものり、家族と学校の連携をサポートします。

精神保健福祉士

勤務場所:精神科病院

(精神科ソーシャルワーカー)

精神科病院勤務のソーシャルワーカーとして支援します。お母さまが心の病を持っているので、お母さんの通っている病院で家族との関わり方、本人の家庭での過ごし方の相談に乗ります。学校にいる専門職と連携していきます。

心理カウンセラー

勤務場所:学校

(スクールカウンセラー)

学校勤務のカウンセラーとして、カウンセリングを担当します。本人の学校に行きたくないと思う気持ちに寄りそって、気持ちを整えることを手伝います。周囲の状況に振り回されず、自分の気持ちと行動を落ち着いて考えられるように毎週1回面談をして本人を支えていきます。

地域の相談機関での相談事例

障害者

からの相談

統合失調症を10代の頃に発症し、大学を中退した。入院をしたこともあったが、今は症状が安定しているので、障害者施設で、社会で働けるようになるための訓練を行う施設に通っている。普通の会社で、働くことは自分には難しいと思うので障害者手帳を使って、障害者枠で働きたいと考えている。

社会福祉士

勤務場所:障害者施設

(ソーシャルワーカー)

施設勤務のソーシャルワーカーとして支援します。精神障害者に対しては、専門としませんが、他の身体障害や知的障害がある方に、施設で訓練をしながら就職活動のお手伝いをします。

精神保健福祉士

勤務場所:精神障害者施設

(精神科ソーシャルワーカー)

施設勤務のソーシャルワーカーとして支援します。施設内での過ごし方や、これからの仕事を一緒に探すなど日々サポートしていきます。病院の担当者と連携をとって病状にも気を配ります。

心理カウンセラー

勤務場所:精神障害者施設

(カウンセラー)

施設勤務のカウンセラーとして支援します。施設内で、主に心の状態が安定するように、カウンセリングを行ったり、心理検査を実施したりします。具体的な就職先を探す、仕事選びを手伝うことは、同じ施設の福祉士にお願いします。

医療機関(病院)での相談事例

高齢者

からの相談

最近体調が優れず、よく眠れない。70歳になるので、体調が良くないと言っても年齢的には当たり前だとは思っている。病院には定期的に通院しているが、良くなっている感じはしない。もともと、糖尿病で食事の制限もしている。こども達も離れて暮らしており、病院に付き添ってもらえる人もいないため、1人で通院するのも足腰も弱くなっているので入院するとか、施設に入所等したいと思っている。

社会福祉士

勤務場所:病院

(メディカルソーシャルワーカー)

病院勤務、施設勤務のソーシャルワーカーとして支援します。病院・施設の利用に必要になる入院手続きや、使える制度、費用の負担軽減をサポートします。

精神保健福祉士

勤務場所:精神保健窓口

(精神科ソーシャルワーカー)

精神科病院勤務のソーシャルワーカーとして支援します。認知症が発症した等の疾患が見られたら、精神科病院の利用が必要になるので、サポートしていきます。

心理カウンセラー

勤務場所:病院

(スクールカウンセラー)

病院勤務のカウンセラーとして、カウンセリングを担当します。入院することになったり、環境が今後かわっていくことがあって、不安が高まることがあればカウンセリングします。基本的には、担当の医師の判断でカウンセリングするかどうかが決まります。

公的な相談機関での相談事例

フリーター

からの相談

現在無職のため収入がない。貯金も使い果たしてしまった。そのため毎月の生活費が足りず食費や光熱費などの支払いもできずに困っている。仕事を始めようと思っているが何から動けばいいのかわからない。将来が不安で、ちゃんと眠れない日も続いていて食欲もなくなってきた。

社会福祉士

勤務場所:地域の相談窓口

(ソーシャルワーカー)

地域にある、福祉相談窓口の相談員として支援します。生活するために必要なお金の申請や、これからの生活についてどうすればいいのかを一緒に考えて支えていきます。

精神保健福祉士

勤務場所:精神保健窓口

(精神科ソーシャルワーカー)

地域の相談窓口の精神保健に関する相談窓口で支援します。仕事が続かない、なかなか働き始められないことが、精神的な病の可能性もあります。生活の支援や、病院に関わる費用等について支援します。

心理カウンセラー

勤務場所:精神保健窓口

(スクールカウンセラー)

精神保健窓口のカウンセラーとして、カウンセリングを担当します。眠れない、食欲がない等は心が不安定であることが原因である場合があるので、カウンセリングを受けてもらいそれらを軽減します。働くことの不安、将来の不安について一緒に考えて、動き出せるように心を支えてきます。

相談職に向いている人

相談職は、人の話をよく聞くことができる、優しい気持ちを持っている人が向いています。

自分が得意なことや、興味があるものなどで決めるのもいいかもしれません。

-

- 人を支える仕事につきたい

- 相談を通して困ったことを解決したい

- 自分自身のことにも興味がある

- 福祉・医療という分野に興味がある

- お金に困っている人を1人でも減らしたい

- 家族の問題を抱えている人を1人でも減らしたい

-

周辺の環境を整えるプロ

-

心の病のスペシャリスト

社会福祉士・精神保健福祉士 がおすすめです!

-

- 人の心の中に興味がある

- 相談を通して不安な気持ちを少しでも減らしたい

- 自分の気持ちをコントロールする方法を学びたい

- 心理・医療という分野に興味がある

- 人間関係に困っている人を1人でも減らしたい

-

気持ちを整えるプロ

心理カウンセラー がおすすめです!

職業の違いや自分の適性を知るのにおすすめ!

相談職になるための進路選択

相談職の資格取得ルート

相談職になるためには、それぞれの資格について取得ルートが変わります。

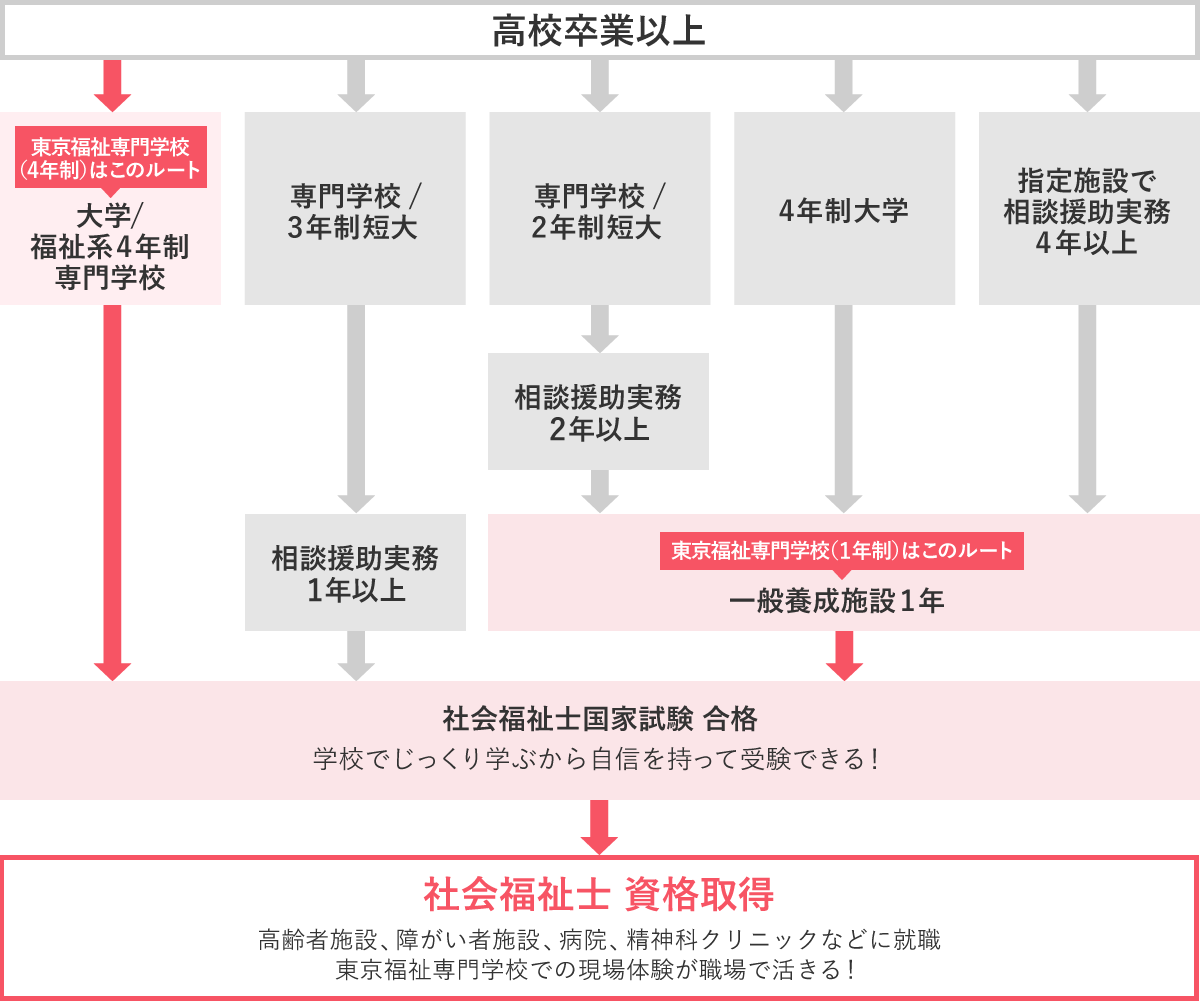

国家資格:社会福祉士

社会福祉士の資格を得るためには、「社会福祉士国家試験」に合格することが必要です。そのために、社会福祉の原理と政策、児童・家庭福祉、心理学と心理的支援、医学概論などの福祉分野に限らず、医療や心理と幅広い分野を学びます。

国家試験の受験資格を得るには、福祉系4年制専門学校や大学で指定科目を履修する、3年制専門学校や短大等で指定科目を履修して実務を1~2年を経験する、一般養成施設での修業を経る、指定施設で実務を5年以上経験するという4つのルートが一般的です。

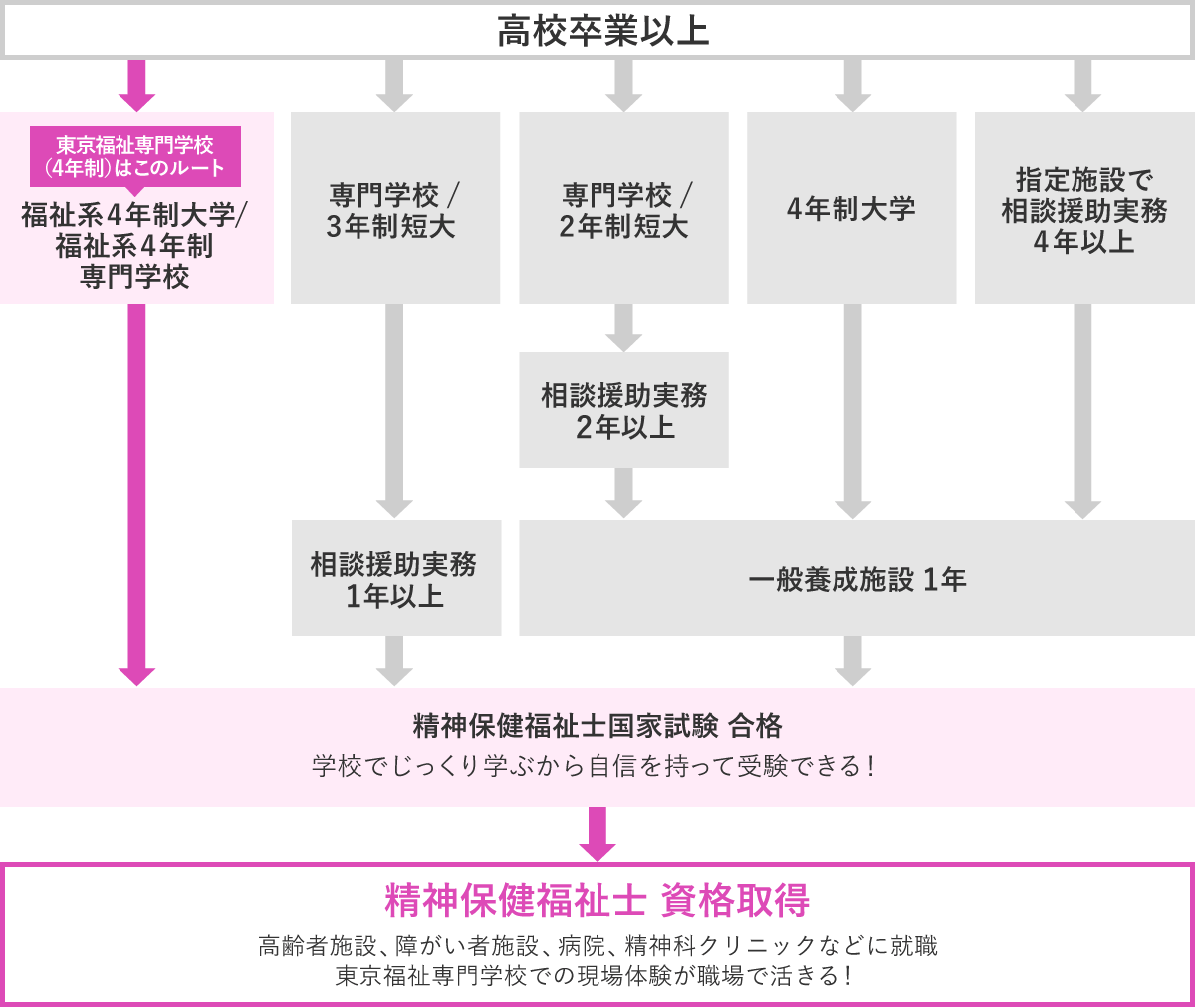

国家資格:精神保健福祉士

「精神保健福祉士の資格を得るためには、「精神保健福祉士国家試験」に合格する必要があります。国家試験の受験資格を得るには、4年制専門学校や大学等で指定科目を履修する、3年制専門学校や短大等で指定科目を履修して実務1~2年を経験する、一般養成施設を経るという3つのルートが一般的です。

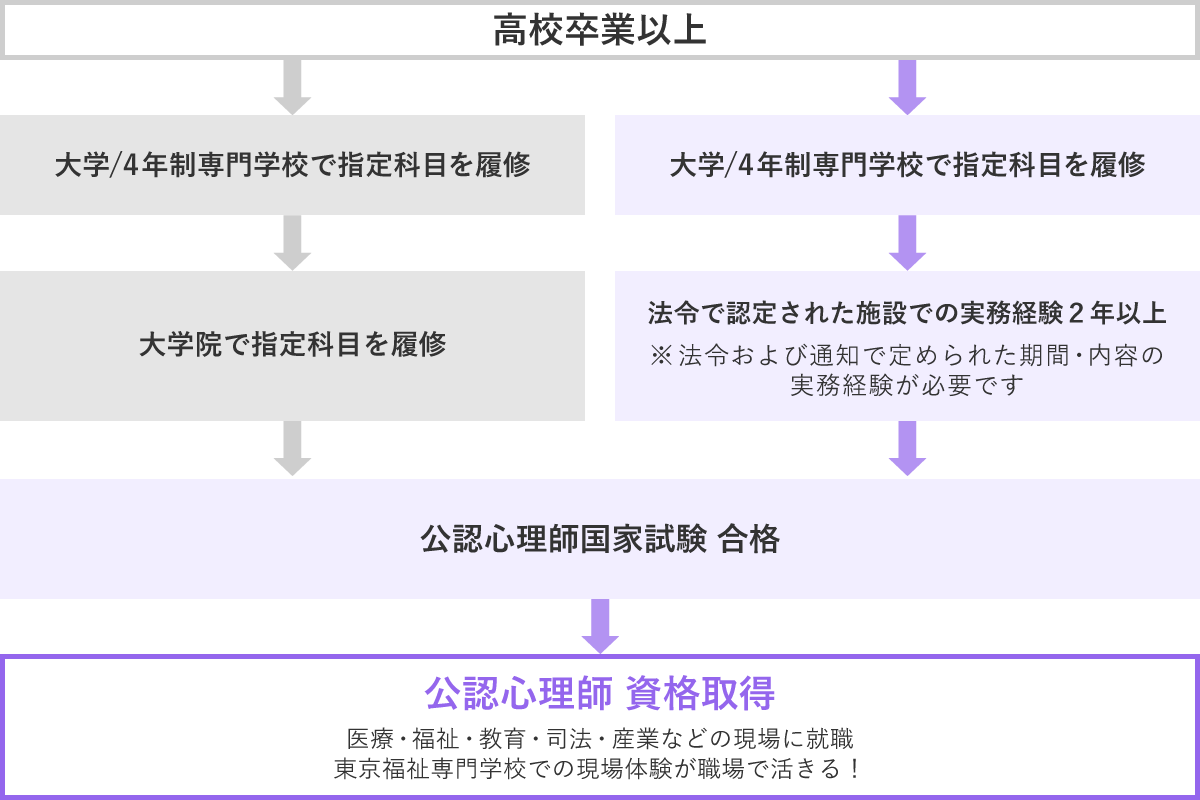

国家資格:心理カウンセラー(公認心理師)

公認心理師になるには「大学院への進学」と「実務経験を積む」2つのルートがあります。

4年制大学または4年制専門学校で勉強した後、【A. 大学院へ進学する】もしくは【B. 認定された施設等で実務経験を積む】ことで受験資格が得られます。その上で、「公認心理師国家試験」に合格することが必要です。

相談職を目指せる学科

東京福祉には相談職になれる学科があります。

社会福祉士を目指せる学科

-

社会福祉科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:社会福祉士・精神保健福祉士

-

社会福祉科の選べる専攻

-

心理カウンセラー科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:精神保健福祉士・公認心理師

-

社会福祉士一般養成科 1年制

4年制大学卒業・卒業見込み

国家資格:社会福祉士

-

介護福祉士科 2年制

高校卒業以上の方/留学生

国家資格:介護福祉士

-

こども保育科 2年制【2027年4月募集再開予定】

高校卒業以上

国家資格:保育士

-

社会福祉士通信課程 1年6ヶ月

実務経験、大学卒業以上

国家資格:社会福祉士

-

作業療法士科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:作業療法士、幼稚園教諭

-

キャリアデザイン科 1年制

高校卒業以上

自分に合った将来の道を探す

精神保健福祉士を目指せる学科

-

社会福祉科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:社会福祉士・精神保健福祉士

-

社会福祉科の選べる専攻

-

心理カウンセラー科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:精神保健福祉士・公認心理師

-

社会福祉士一般養成科 1年制

4年制大学卒業・卒業見込み

国家資格:社会福祉士

-

介護福祉士科 2年制

高校卒業以上の方/留学生

国家資格:介護福祉士

-

こども保育科 2年制【2027年4月募集再開予定】

高校卒業以上

国家資格:保育士

-

社会福祉士通信課程 1年6ヶ月

実務経験、大学卒業以上

国家資格:社会福祉士

-

作業療法士科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:作業療法士、幼稚園教諭

-

キャリアデザイン科 1年制

高校卒業以上

自分に合った将来の道を探す

公認心理師を目指せる学科

-

社会福祉科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:社会福祉士・精神保健福祉士

-

社会福祉科の選べる専攻

-

心理カウンセラー科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:精神保健福祉士・公認心理師

-

社会福祉士一般養成科 1年制

4年制大学卒業・卒業見込み

国家資格:社会福祉士

-

介護福祉士科 2年制

高校卒業以上の方/留学生

国家資格:介護福祉士

-

こども保育科 2年制【2027年4月募集再開予定】

高校卒業以上

国家資格:保育士

-

社会福祉士通信課程 1年6ヶ月

実務経験、大学卒業以上

国家資格:社会福祉士

-

作業療法士科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:作業療法士、幼稚園教諭

-

キャリアデザイン科 1年制

高校卒業以上

自分に合った将来の道を探す