ソーシャルワーク演習という科目

社会福祉士・精神保健福祉士を目指すにあたって、【ソーシャルワーク演習】という科目があります。

この科目は、「講義―演習―実習」のように講義と実習を繋ぐものとなっています。

演習では講義科目で体系的に学んだ知識を横断的に活用し、多様な価値観・文化の尊重の実現、社会課題に取り組み、ウェルビーイング[i]の増進に寄与することができるよう授業に取り組んでいます。

より実践的かつ専門的な科目にするための取り組み

いま、このコラムを書いている私自身もかつては福祉を学び(今も学び続けている最中ですが・・・・)、演習でロールプレイ等を経験し、実習を行ってきました。

そして、社会福祉士の資格を取得し夢と希望を持ち現場へ出ました。

しかし、現実は出来ないことの多さに悲嘆したものです。時には、もっと学んでおけばよかった、もっとやっておけばよかったと後悔することもありました。

つまり、【自転車の乗り方は知っているが、自転車に乗れない】状態であったのです。

これは10数年前の話ではありますが、いまでも新人のソーシャルワーカーから「面接技法をもっと学んでおけばよかった」・「分野ごとの専門知識を深く学んでおけばよかった」と聞くことがあります。

新カリキュラムの改正に伴って、より実践的かつ専門的な取り組みをしていこうと発起しました。

現場との連携

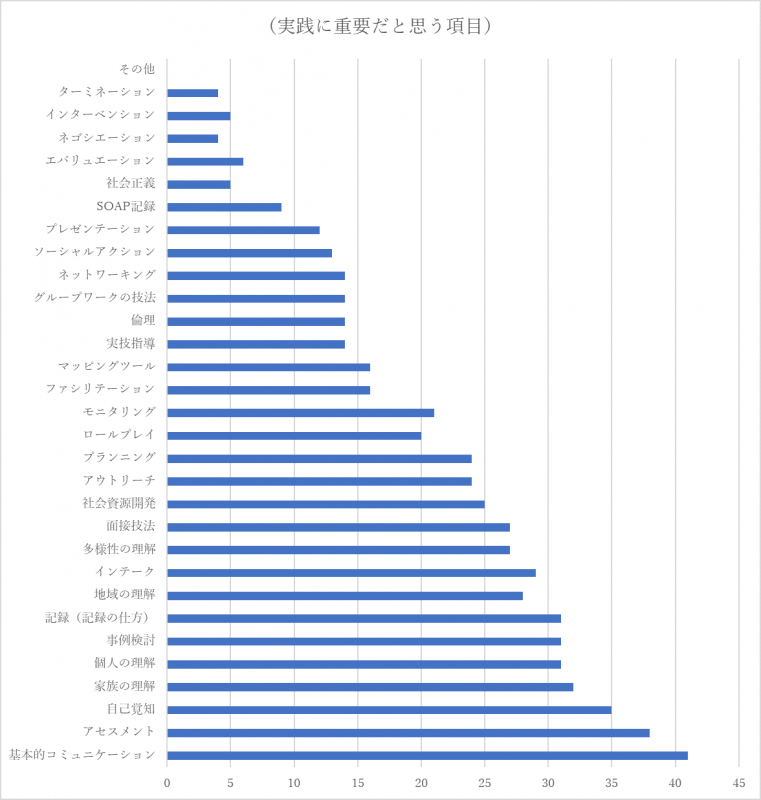

行政をはじめ、高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉・社会福祉協議会など様々な分野で活躍されているソーシャルワーカーの方々にアンケートを取らせていただきました。

アンケート結果を踏まえ、教育内容を見直す(科目会議の実践)ことにより養成機関と現場実践の乖離を減らし、卒業と同時に活躍することができる専門職の育成を試みています。

以下は、簡易的なアンケート結果の内容となっています。

この結果において、もちろん下位のものが不要だというものではありません。すべてが重要な内容ではありますが、現場では「基本的コミュニケーション(言語・非言語)」が最も重要だと捉えているようです。

この内容は1年生から東京福祉専門学校で重点的に学んでいきます。社会福祉士・精神保健福祉士は対人援助職を業とし、声なき声を聴く必要もあります。

こういった技術は簡単に身につくものでもありません。経験を言語化→共有→新しい知→実践と繰り返していく必要があります。飾りではなく、実際に活用できる技術・知識にするための演習の提供ができるように取り組んでおります。

最後に

この度は急なご依頼にも関わらず、アンケートに回答していただいたソーシャルワーカーの皆様、誠にありがとうございます。お教えいただいた情報を活用させていただき演習授業の質の向上に努めていく所存です。

今後、研究発表等に向けても邁進していきますので、その際にまたご報告させていただきます。

今後とも、東京福祉専門学校をはじめ、社会福祉士・精神保健福祉士の養成にご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

[i] ウェルビーイング(Well-being)

WHOが1948年に健康(health)について、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な(Well-being)状態であり、単に疾病(disease)又は病弱(infirmity)の存在しないことではない」と定義している。