「8050問題」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「はちまるごーまるもんだい」「はちじゅうごじゅうもんだい」などと読みます。

50代のこどもの生活を80代の親が支えるという問題です。この問題の背景には、ひきこもりの長期化があると言われています。

またひきこもるきっかけは、「不登校」や「失業(退職)」はもちろん、例えば「昇進」など周りから見ればすごいと思われるようなこともあります。環境が変わることで誰にでも起こりうる問題といわれています。

推計では100万人以上がひきこもり状態にあるとも言われており、実際にはもっと多く、もしかすると皆さんの身近にもそのような方がいらっしゃるかもしれません。

ではそもそも「ひきこもり」とはどんな状態のことを言うのでしょうか?

ひきこもりは単一の疾患や障害の概念ではなく、「さまざまな要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態」とされています。

ひきこもりという言葉が社会に出たのは1980~90年代ころです。約30年がたち、このコラムの冒頭にあるような親子が社会から孤立してしまうケースが増加しています。

精神疾患や障害がひきこもりのきっかけとなるケースも多く、支援には専門的な知識はもちろん様々な専門職の連携も求められます。

一度ひきこもり状態になった方が、再び社会との接点をもつことはそう簡単なことではありません。

ひきこもりの原因を丁寧に聴き取り、その方の持つ”こうあるべき”という理想の自分と、現在の自分とのギャップを一つ一つずつ埋めていくことが重要です。

また、「就労ありきの社会」であることも自立を難しくさせている要因かもしれません。長年にわたり社会や人との接点を断ってきた方がいきなり仕事につくことは、想像以上にハードルの高いことです。

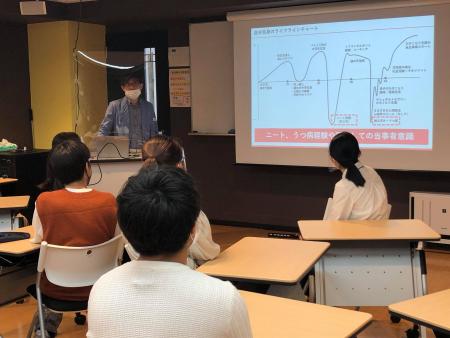

6月20日(日)のオープンキャンパスでは、実際にひきこもり支援の活動をされているGoodLifeJapan代表の川田様に来校いただきました。

ひきこもりについてのデータや支援の状況を伺い、「なぜ、ひきこもりの状態になってしまうのか?」をグループワーク。様々な要因があることに気づきました。

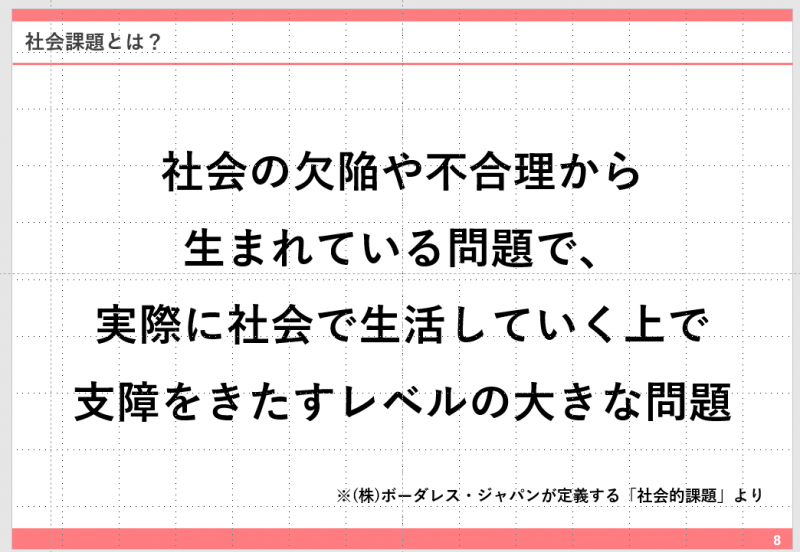

ひきこもりに対して、「社会課題」としてとらえることを考えました。

(株)ボーダレスジャパンさんの定義を引用しつつ、参加者同士で理解を深めていきました。

では、どうしたら解決できるだろうか?のグループワーク。

様々な要因でひきこもってしまう方に対し、SNSやITツールを活用した支援方法が提案として挙がりました。

「「外出しない社会参加だってあるよ」こんな発言も飛び出しました。

今までの常識や概念を壊し、新たなアイデアで有効な支援方法を探していく。そんなアプローチをされている川田先生の授業を受け、参加した高校生や在校生もアイデアが膨らんだようです。

オープンキャンパス開催直後の6月29日、厚生労働省でも『第1回 ひきこもり支援に関する関係府省横断会議』が開かれたそうです。議事はこちらから確認できます。

こちらのオープンキャンパスは第2弾を行います!ぜひこの機会に「ひきこもり」について理解を深めましょう。

スペシャルオープンキャンパス

『”ひきこもり”という社会課題の現状と解決に向けたアプローチ』

8月22日(日) 13:00~(受付12:30~)

お申込みはコチラから!