新型コロナウイルスの影響で、自宅で過ごす時間が増えた方が多いのではないでしょうか。

おうちで過ごす時間が増えた今だからこそ、今日は1つ、精神疾患の歴史に関する映画をご紹介させていただきたいと思います。

ゆっくりおうちで、映画を見ながら精神疾患について考えてみてほしいです。

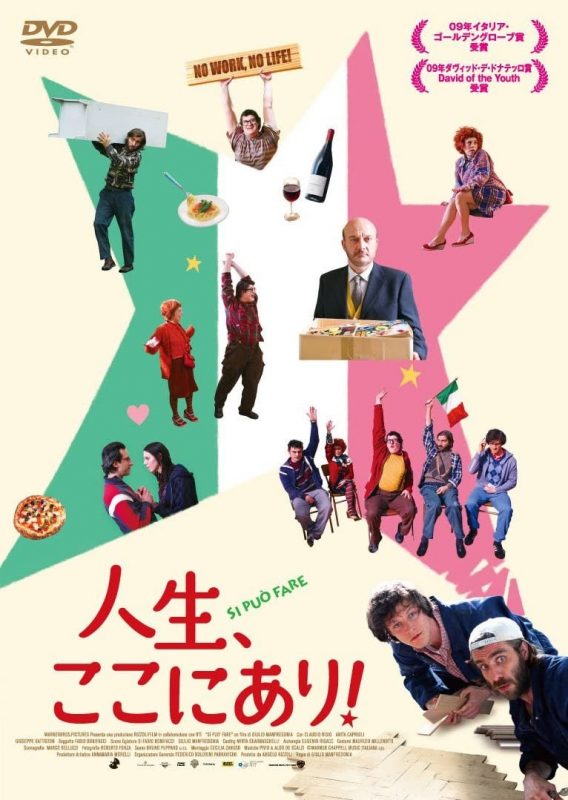

『人生、ここにあり!』

https://eiga.com/movie/55944/

2008年、イタリアで制作された映画です。

1978年、イタリアではバザーリア法という法律が公布されました。

バザーリア法とはどのような法律かというと、簡単に言ってしまうと「イタリアから精神科病院を無くす」という法律です。

バザーリア法が公布されてから、イタリアの精神疾患の方は精神科病院に入院することは出来なくなり、地域での生活を余儀なくされるようになりました。

この、「人生、ここにあり!」という映画はバザーリア法が施行された後のイタリアが舞台となっており、言ってみれば地域にいきなり放り出されてしまった精神疾患の方たちが地域でどのように生活をしてくのかがコメディタッチで描かれています。

仕事をし、自分で稼いだお金で自分の好きなものを買うことの素晴らしさを知り、生きがいや楽しみをみつけると同時に、精神疾患に関して周囲の人たちからの偏見の目を感じたり、社会の一員としての責任や義務に悩み、葛藤している様子を見ると、きっと何かを感じていただけるはずです。

日本においても、精神科病院の長期入院(社会的入院)が近年問題視されており、地域生活への移行支援の役割を担うのが精神科病院の精神保健福祉士(=精神分野のソーシャルワーカー)です。

ここで少し、考えてみてほしいです。

50年、60年、もしくはそれ以上長い期間、精神科病院の中で生活をずっとしてきた方全員が、果たしてワクワクしながら「地域で暮らしたい!」と思うでしょうか。

「地域で暮らしたい、でも怖い」と思う方がほとんどだと思います。

今、世の中はIT化が急速に進んでいます。私たちが当たり前に毎日使用している、利用しているほぼ全てのこと(例えばスマートフォンの使い方、電車に乗る時の切符の買い方、ATMでのお金のおろし方など)が精神科病院に長期入院している方にとっては、「初めて見る」、「初めて使う」ことになります。

いきなり地域に放り出し退院させるのではなく、【地域移行支援】をいかに丁寧に行うかが、精神保健福祉士の腕の見せ所だと思います。

病院を退院した後の家を一緒に探す、地域生活に慣れるために一緒に病院から何回も外出をしてみる、地域で生活を始めたら日中は何をするか一緒に考える、、、 など、退院前に地域生活の環境を整えることが本当に大切です。

また、地域生活を開始する上では、地域の精神保健福祉士との連携が必要不可欠です。

地域には、精神疾患のある方が利用できる施設がたくさんあります。地域の施設にいる精神保健福祉士と、精神科病院の精神保健福祉士は連絡を取り合い、地域での生活を始めてからも安心して地域で生活し続けることができるように環境を整えておくことも大切です。

『人生、ここにあり!』では、常に相談できるソーシャルワーカーの存在の描写がありません。

もう少し彼ら(精神疾患当事者)をサポートする人間が多ければ違う結果になっていたのでは… という部分もこの映画内にはありますが、映画を見ながら、自分の身近にもし、映画に登場するような精神疾患の方たちがいたら自分はどう行動するか考えてみてほしいです。

自分だったらどうするか考えることは、ソーシャルワークを学び、いずれプロとして実践していく上で大切な視点になっていくと思います。