ソーシャルワーカーとは?仕事内容や種類、年収や資格について紹介

ソーシャルワーカーは、相談援助をとおして生活での困難や支障のある人々を支援する職業であり、医療・教育・福祉・介護など、幅広い業界で活躍しています。

今回は、ソーシャルワーカーの種類やそれぞれの仕事内容、活躍の場などについて解説します。ソーシャルワーカーの平均年収やおすすめの資格についても紹介しているため、ソーシャルワーカー職に興味のある方はぜひ参考にしてください。

目次

ソーシャルワーカーとは

ソーシャルワーカーとは、病気やケガ、高齢、経済的困窮などの理由から社会的困難や障害を抱える方を対象に、相談援助や法的支援などを通じて生活をサポートする相談員のことです。医療・教育・福祉・介護などのさまざまな分野で、困難や障害を抱える方をサポートしています。

ソーシャルワーカーは特定の資格を指すものではなく、複数の職種を含んだ言葉です。ソーシャルワーカーになるための資格はありませんが、一般的には「社会福祉士」や「精神保健福祉士」「社会福祉主事」の資格を取得し、ソーシャルワーカーの職に就くケースが多くみられます。

社会福祉士との違い

社会福祉士とは、国家資格であり、社会福祉士を名乗り相談援助などの業務を行う場合は、資格を所有していなければなりません。

一方ソーシャルワーカーは、さまざまな職種を含めて相談員として働く人の総称です。資格がなくても職場によっては勤務が可能で、ソーシャルワーカーと名乗れる点が異なります。

ただしソーシャルワークの業務を担うためには、福祉や法律に関する知識や相談援助のスキルなどの専門性の高さが求められます。その知識やスキルを修得していることを証明するためにも、社会福祉士の資格を持っていれば専門家として提案や支援がしやすくなります。

ケースワーカーとの違い

ケースワーカーもソーシャルワーカーと同じく、日常生活での困りごとを抱える方の相談援助を行う専門職です。どちらも明確な定義があるわけではなく、よく似ている言葉として混同されます。

ケースワーカーとソーシャルワーカーは、勤務する機関によって使い分けられています。役所などにある福祉事務所や自治体の児童相談所など、公的な機関で働く方の場合はケースワーカーを指すことが一般的です。一方、ソーシャルワーカーはより広義な意味を持っており、さまざまな分野で相談援助を行う方の総称として使われています。

ソーシャルワーカーの主な仕事内容

ソーシャルワーカーの主な仕事内容は、高齢者、障がい者、生活困窮者などの相談や支援、関係機関との連携などです。しかしソーシャルワーカーには複数の職種があり対象者や勤務先も異なるため、仕事内容もそれぞれ異なります。

たとえば、学校などの教育機関に勤務する「スクールソーシャルワーカー」は生徒の相談支援を行い、特別養護老人ホームの「生活相談員」は入居者や家族の相談支援を行っています。

ソーシャルワーカーの種類とそれぞれの仕事内容については、次項で詳しく解説します。

ソーシャルワーカーにはさまざまな種類がある

ソーシャルワーカーにはさまざまな種類があり、主に以下の6つが挙げられます。6つのソーシャルワーカーの仕事内容について紹介します。

- スクールソーシャルワーカー

- 医療ソーシャルワーカー

- コミュニティソーシャルワーカー

- 生活相談員・支援相談員

- 児童福祉司・児童指導員

- 精神科ソーシャルワーカー

スクールソーシャルワーカー

スクールソーシャルワーカーは、保育所や学校、児童養護施設などで児童生徒が抱える問題を解決する職種です。学校でのいじめや親からの虐待などを理由に、さまざまな問題や悩みを抱えた子どもたちの問題解決をサポートするのがスクールソーシャルワーカーの役割です。

問題解決のために、子どものカウンセリングを通じてストレスや不安を軽減し、家族や学校などの関係機関と連携を図りながら具体的な対策を講じます。たとえば保護者と協力して家庭環境の改善を図ったり、教職員と連携して児童の支援計画を立てたりすることもあります。

医療ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカーは、病院などの医療機関や保健所などで、患者本人や家族が抱える問題や困難に対して支援する職種です。治療や入院にかかる費用が払えないケースや、病気や社会復帰に不安があるなどの、社会的・経済的・心理的な問題を解決するためのサポートを行います。

たとえば医療費や生活費に関する問題では、適切な公的支援制度の利用を案内して経済的支援を行います。また患者や家族が抱える心理的な不安やストレスに対しては、カウンセリングを通じたサポートも行います。不安を軽減して適切な治療を受けられるようにし、社会復帰を目指せるようにするのが医療ソーシャルワーカーの役割です。

コミュニティソーシャルワーカー

コミュニティソーシャルワーカーは、困難に直面している地域住民を支援するとともに、地域住民のニーズや地域全体の状況を把握して、社会や福祉の仕組みづくりを進める職種です。高齢者や障がい者、子育て世帯の親、貧困家庭など、さまざまな人から相談を受け、福祉や医療、教育といった必要なサービスを受けられるようにサポートやアドバイスを行います。

しかし公的なサービスだけでは解決できない生活の課題もあり、問題や困難を抱えている地域住民は少なくありません。そのため、地域の制度やサービス、住民の援助などを併用できるように、関係機関への呼びかけや体制の構築なども行います。

生活相談員・支援相談員

生活相談員・支援相談員は、介護施設を利用する際の手続きを行い、本人や家族の相談にのったりアドバイスしたりしてサポートするソーシャルワーカーです。

生活相談員・支援相談員の違いは、勤務先です。「特別養護老人ホーム」や「介護付き有料老人ホーム」で働くソーシャルワーカーは生活相談員と呼ばれます。一方、「介護老人保健施設」の場合は、支援相談員と呼ばれます。介護老人保健施設の入居者は、在宅復帰を目指しており、支援相談員は入居者の在宅復帰をサポートする役割も担っています。

児童福祉司・児童指導員

児童福祉司は児童相談所にて、子どもや保護者からの相談に応じ、保護者への指導や家庭の調査などを行います。家庭訪問や保護者面談を通じて、子どもの家庭環境や問題の調査を実施し、指導やサポートを行います。児童相談所では児童福祉司を配置することが義務化されており、児童福祉司として勤務するには地方公務員の試験に合格しなければなりません。

児童指導員とは、家庭の事情や障がいなどを理由に、児童福祉施設で生活する0〜18歳までの子どもたちの育成や生活指導を行います。学校へ送り出し、帰宅後は勉強のサポートから身の回りのお世話、生活指導計画などを立てるなど幅広くサポートします。障がい児入所施設や児童養護施設などが主な勤務先であり、施設によって適した専門性も求められます。

精神科ソーシャルワーカー

精神科ソーシャルワーカーとは精神科病棟などの医療機関にて、心の病気や悩みといった精神上の問題や障がいを抱える方の相談支援を行い、日常生活や社会復帰をサポートする職種です。

相談者のヒアリングを行って相談者が抱える問題や症状、生活環境などを把握し、サポートを行います。問題解決のためのアドバイスを行い、障がい者の支援施設とも連携しながら最適な支援を実施します。

ソーシャルワーカーが活躍する場所

ソーシャルワーカーはさまざまな種類があり、活躍する場所も幅広いのが特徴です。ここではソーシャルlワーカーが活躍する具体例を紹介します。

学校

ソーシャルワーカーは学校などの教育現場で活躍しています。学校でのいじめや家庭内の虐待、不登校など、さまざまな問題を抱えた子どもを支援し、教育と社会福祉の両面からサポートしています。なお、公立学校で正職員として勤務する場合は、公務員試験にも合格しなければなりません。

病院・クリニック

ソーシャルワーカーの勤務先には、病院やクリニックなどの医療機関もあります。病気や障がいを抱える方に対して、入院中や退院後の生活について相談にのったり、医療費や保険などのアドバイスをしたりしています。

地域包括支援センター

地域包括支援センターで働くソーシャルワーカーもいます。地域包括支援センターは、高齢者の健康管理や生活支援、介護や福祉サービスの利用に関する相談を受け付けている機関です。地域包括支援センターでは、社会福祉士や保健師、主任ケアマネージャーの配置が決められており、福祉・保健・介護の観点から高齢者やその家族を包括的にサポートしています。

児童福祉施設

子どものための保育や保護、養護を行う児童福祉施設もソーシャルワーカーが活躍できる場です。児童福祉施設には、保護者のいない児童や虐待されている児童を保護する「児童養護施設」や「乳児院」、そのほか母子生活支援施設や保育所などがあります。

障害者支援施設

障害者支援施設は、自宅での生活が難しい方を対象にした入所施設です。知的障害や発達障害、身体障害、精神障害などのさまざまな障害を持つ方を対象に、自律した生活を送れるように支援する場です。社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者が活躍しています。

ソーシャルワーカーの平均年収

厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、令和5年度の賃金構造基本統計調査の結果をもとにしたソーシャルワーカーの年収は、全国平均で「425.8万円」です。正社員が90%近くを占めていますが、パートや派遣社員、自営、フリーランスなどの就業形態の方もいます。

ソーシャルワーカーといっても、分野や職種はさまざまであり、勤務先や経験年数によっても異なります。また職場によっては24時間稼働しているケースもあるため、夜間勤務が発生したりシフト制となったりすることもあります。

ソーシャルワーカーになるには、資格取得がおすすめ!

ソーシャルワーカーとなるためには資格取得は必須ではありませんが、以下の資格があれば就職に有利になるケースもあるので取得をおすすめします。

社会福祉士

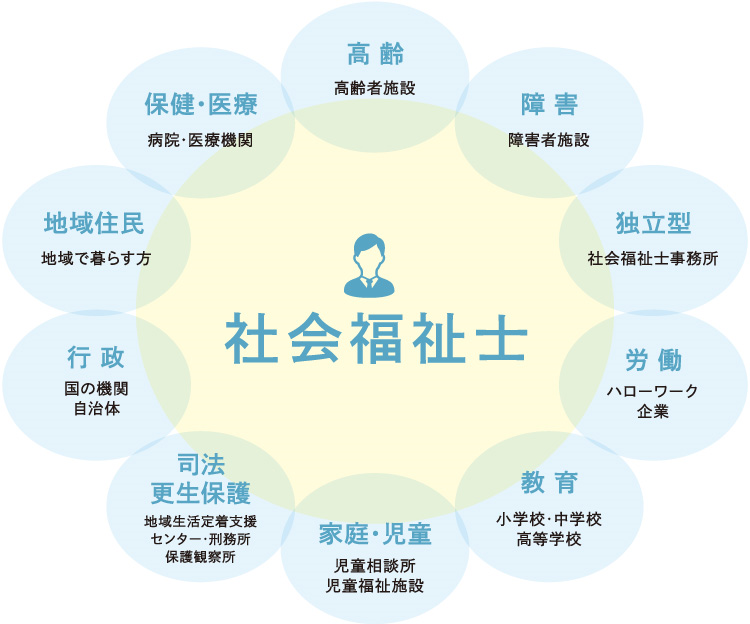

社会福祉士は国家資格であり、ソーシャルワーカーとして勤務する際に求められることの多い資格です。精神・身体・経済的などの理由で困っている方の相談に乗りサポートできる資格であり、医療機関や教育機関、老人福祉施設など幅広い分野で活躍できます。

社会福祉士の国家試験を受けるためには、まずは受験資格を取得する必要があります。複数あるルートのうちいずれかの要件を満たしていれば受験資格が得られます。以下はその一例です。

- 4年制の福祉系の大学で指定科目を修了する

- 4年制の大学を卒業後、一般養成施設などに1年以上通学する

- 2年制・3年制の専門学校や短大を卒業後、相談援助業務を一定期間経験する

- 相談支援業務を4年間経験し、1年以上一般養成施設などに通学する

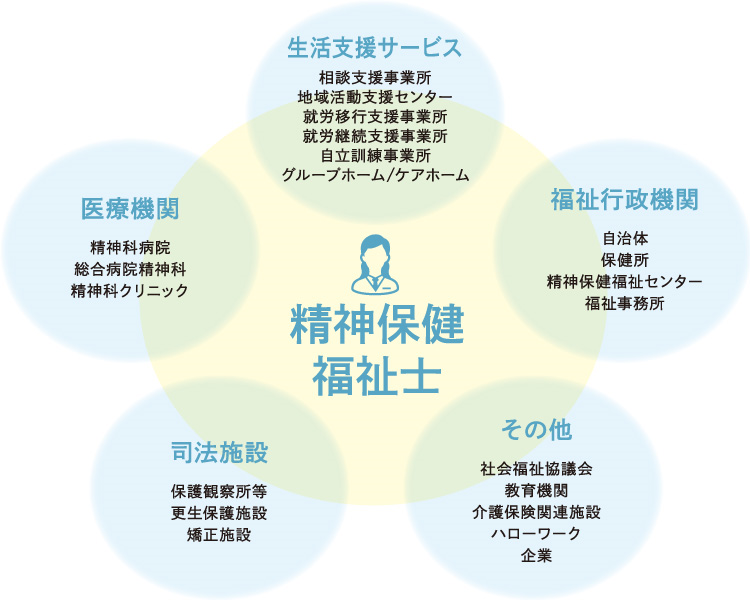

精神保健福祉士

精神保健福祉士も国家資格であり、精神上に障がいや問題のある方を対象に、生活の自立や社会復帰をサポートします。精神科のある医療機関や、精神障がいのある方のための支援施設などが主な勤務先です。

精神保健福祉士の国家試験を受ける際も、受験資格を取得しなければなりません。精神保健福祉士の受験資格は、おもに以下のようなルートがあります。

- 4年制の福祉系の大学で指定科目を修了する

- 4年制の大学を卒業後、一般養成施設などに1年以上通学する

- 2年制・3年制の専門学校や短大を卒業後、相談援助業務を一定期間経験する

社会福祉主事

社会福祉主事は国家資格ではなく、特定の職業や職位に就く際に必要になる「任用資格」です。資格を取得して社会福祉主事の職務を任されることで、社会福祉主事を名乗れるようになります。

高齢者や障害を抱える方、生活保護者など、さまざまな問題を抱える方からの相談に応じてサポートを行います。福祉事務所や各種相談所などの行政機関が主な勤務先です。

社会福祉主事試験の受験資格は以下のとおりです。

- 大学や短大で社会福祉に関する科目を3つ以上修了する

- 4年制の大学を卒業後、一般養成施設などに1年以上通学する

- 福祉系の短大を卒業後、福祉の現場で1・2年実務経験を積む

- 短大を卒業後に福祉の現場で1・2年実務経験を積み、一般養成施設などに1年以上通学する

- 社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を取得している

「東京福祉専門学校」ではこんな教育をしています!

地域連携プログラム(ソーシャルワークラボ)

様々な団体や施設・事業所・企業等とコラボレーションし、社会の課題解決につながる活動を行います。例えば多様性を認め合える社会を目指すイベントの企画や、高齢者や障害者がより活躍できる機会づくりなどに取り組むことで、問題解決力の基盤となる視点と姿勢を身につけます。

ソーシャルワーカーに必要なスキル

ソーシャルワーカーに求められるスキルについて紹介します。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力は必須のスキルといえます。相談者やその家族、関連する機関など、多くの人と関わりながら仕事を進める必要があるからです。

相談者が問題や悩みを打ち明けられるように、傾聴の姿勢を大切にしながら話を聞いたり質問を投げかけたりすることが大切です。また問題や悩みを把握して、連携する機関などの担当者に正確に伝える必要もあります。

マルチタスク能力

ソーシャルワーカーには、マルチタスク能力も必要です。ソーシャルワーカーは複数人の相談者を担当することがほとんどで、1日のうちに相談者や家族からのヒアリング、関係者と問題解決策の打ち合わせなどの業務を同時進行で行います。相談者ごとの状況を管理して停滞することなく業務を進めることが求められるため、マルチタスクが得意な方は必要なスキルが備わっているといえます。

情報収集能力

ソーシャルワーカーは情報を収集するスキルも必要です。相談者が抱える問題の背景には、さまざまな要因が潜んでいる可能性があります。相談者自身が語る内容や客観的な事実をもとにして、解決すべき問題を探らなければなりません。そのため、相談者だけではなく親族や地域からの情報収集や、情報の根拠の確認などを行う必要があります。

ソーシャルワーカーに向いている人の特徴

ソーシャルワーカーに向いている人はどのような特徴があるのか紹介します。

人の役に立ちたいと思う人

ソーシャルワーカーは人の役に立ちたいと思う強い気持ちが大切です。医療や介護、教育、福祉など幅広い業界でソーシャルワーカーが活躍しており、社会貢献できる職業です。人の役に立つことが好き、やりがいを感じるという方は、ソーシャルワーカーに向いています。

相手の気持ちに寄り添えるひと

ソーシャルワーカーは相談者一人ひとりに寄り添い、相手の気持ちになって考えられるかが大切です。病気や障がいを抱える方、高齢者などの抱える問題はさまざまです。どのようなケースでも相談者に対して親身になり、最適な解決方法を探して提案してあげられる人が向いています。

冷静に物事を判断できる人

ソーシャルワーカーはどのような状況であっても、冷静に物事を判断することが大切です。相談者のなかには、抱えている問題によって混乱している方や感情的になる方がいらっしゃるかもしれません。どのような人の相談にのる場合でも、またネガティブな相談であっても、相談者の話をしっかりと聞くことが求められます。

相談者の感情や問題に左右されず、客観的に状況をみて冷静に判断できる人が向いています。

ソーシャルワーカーのやりがいは?

人の幸せを考えられる仕事がソーシャルワーカー

大学卒業後、広告業界の営業職として働いていましたが、利益ばかりを追求する仕事に疑問を感じはじめ、人の幸せを考えられる仕事をしたいと思い転職を決意しました。

東京福祉専門学校で社会福祉士について勉強した後、担任の先生を通じて1年目から相談職に就ける江戸川区の社会福祉協議会に就職しました。現在は、成年後見制度の利用を希望する方の相談に応じています。前職では会社のためにという意識で働いていましたが、今はその人にとって本当に必要なことができる毎日にやりがいを感じています。これからも学び続ける姿勢を忘れずに、様々な人との出会いを大切にしていきたいです。

ソーシャルワーカーは、これからの福祉を担う専門職!

これまで病気や障がいを持つ方や高齢者、子どもなどが支援を必要とする場合、それぞれの分野の専門職に相談する必要がありました。たとえば障がいを持つ方であれば相談支援専門員に、高齢者であればケアマネージャーに、子どもの場合は児童相談員、というように特定の分野に分けられていたのです。

しかし今後はソーシャルワーカーをとおして相談できるようになります。ソーシャルワーカーは、特定の分野に限定されず福祉全般の幅広い知見を有する人材であり、これからの福祉を担っていくことが期待されています。

ソーシャルワーカーは、多様化・複雑化する地域の課題に対応し、地域共生社会の実現に向けて取り組んでいく必要があります。そのためにも、ほかの専門職や地域住民とも協働し、福祉分野をはじめとする各施設・機関などとの連携も図る役割を担っていかなければなりません。

まとめ

ソーシャルワーカーにはスクールソーシャルワーカーや医療ソーシャルワーカーなどさまざまな種類があります。そのためソーシャルワーカーの活躍する場は、医療・教育・福祉・介護のそれぞれの機関や施設など多岐に渡り、仕事内容も異なります。

ソーシャルワーカーになるには、「社会福祉士」、「精神保健福祉士」などの国家資格を有していると就職に有利です。

東京福祉専門学校では、「社会福祉士」、「精神保健福祉士」の資格取得を目指せる学科を開設しています。「ソーシャルワーカーとして活躍したい」、「社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得したい」方は、東京福祉専門学校までお問合せください。

ソーシャルワーカーを目指せる学科

社会福祉科(4年制)

社会福祉士一般養成科(1年制)

社会福祉士通信課程(9ヶ月制/1年9ヶ月制)