主な仕事は「0歳~6歳までの乳幼児への保育」です。

保育士の仕事は、保育所などの児童福祉施設で「0歳~6歳までの乳幼児への保育」や地域の子育て支援を行い、「子どもたちが安心安全に生活し、健やかに・情緒豊かに育っていけるよう導いていく」ための環境づくりやサポートをしていくことです。

主な仕事内容

-

子どもの成長を

間近で感じることができる!発達段階にある子どもたちの成長のスピードはとても早く、たった1ヶ月でできるようになることがどんどん増えます。心と体の成長を支えていくことが保育士の大切な仕事であり、やりがいに繋がります。

-

保護者との信頼関係を

築くことができる子どもの生活は保育園の時間だけではなく、家庭での時間もあります。「子どもを真ん中にした保育」を実践するためには保護者との連携は必須です。子育てにおける保護者の悩みに寄り添い、サポートをすることで「家は家」「保育園は保育園」ではなく家庭と保育園がシームレスに1つとなります。

-

『保育士=保育園』

だけではない!保育士資格を持って働くことができる場所はたくさんあります。主に働く保護者に代わり保育を行う保育園、障がいのある子どもの心身の成長を促す児童発達支援、様々な事情によって親と一緒に過ごすことができない子ども達が生活する児童養護施設、子育てをする保護者を支える子育て支援など他にもたくさんあります。「子どもの成長」をキーワードに、あなたの興味や関心に合わせて働く分野を選ぶことができます。

| 対象者 | 具体的な仕事内容 |

|---|---|

| 園児 | |

| 保護者 | |

| その他 |

保育所で働く保育士の

タイムスケジュール例

| 時間 | 仕事内容 |

|---|---|

| 7:00 |

出勤 早番の保育士出勤。 |

| 7:30 |

登園 登園してくる園児一人ひとりと挨拶をしながら、顔色や表情を見て健康状態のチェック。様子がおかしい園児には、保育開始後も様子をこまめに確認しながら異変はないか見守る。 |

| 9:45 |

朝の体操と朝礼 園児と職員全員でホールに集まり、朝の体操を実施。朝礼では、その日気をつけたいことを申し送り。 |

| 10:00 ~11:00 |

クラス別保育 クラス(年齢別)に分かれて保育を実施。各クラスには担任・副担任の他、決まった担当をもたない保育士が状況に応じてサポート。年齢や季節に合わせて『歌や手遊び、読み聞かせ、お絵かき、工作、プールなど』のプログラムを行う。行事前は、出し物の練習が中心。 |

| 11:00 ~11:30 |

昼食の準備・配膳 給食の配膳などを行い、園児には手洗いなどを促す。アレルギーの園児の「除去食」は特に入念にチェックする。 |

| 11:30 ~12:30 |

昼食 園児と同じ給食を食べながら、食事の様子を見守る。お箸のもち方、好き嫌いなく食事をすることの大切さを指導。(離乳食を食べる年齢の園児には、離乳食を提供。) |

| 12:30 ~13:00 |

昼食の後片付け・お昼寝の準備 食器の後片づけ、布団敷き、園児たちをトイレに行かせ、寝かしつける。 |

| 13:00 ~14:00 |

休憩 お昼寝中の園児たちの様子は適宜異変はないかチェックしながら休憩をとる。とはいえ、保育日誌や連絡帳の記載、行事の用意をしたりと事務仕事を進めるケースも多い。 |

| 14:00 ~14:30 |

園児たちの起床 寝起きが悪い園児を起こしたり、布団の片付け。 |

| 15:00 ~15:30 |

おやつタイム おやつの準備、食べ終わった後の片付け。 |

| 16:00 |

帰りの会 絵本の読み聞かせ、帰りのうたを歌う、さようならの挨拶など。 |

| 16:00 ~19:00 |

お見送り・掃除・デスクワーク 16:00頃から保護者のお迎えあり。(ピークは17:00~17:30)引き渡し時に、その日の子どもの様子を保護者に伝える。同時に、教室の掃除や保育日誌を書いたり、指導計画を立てたり、デスクワークを行う。 |

| 19:00 |

退勤 遅番の保育士退勤。 |

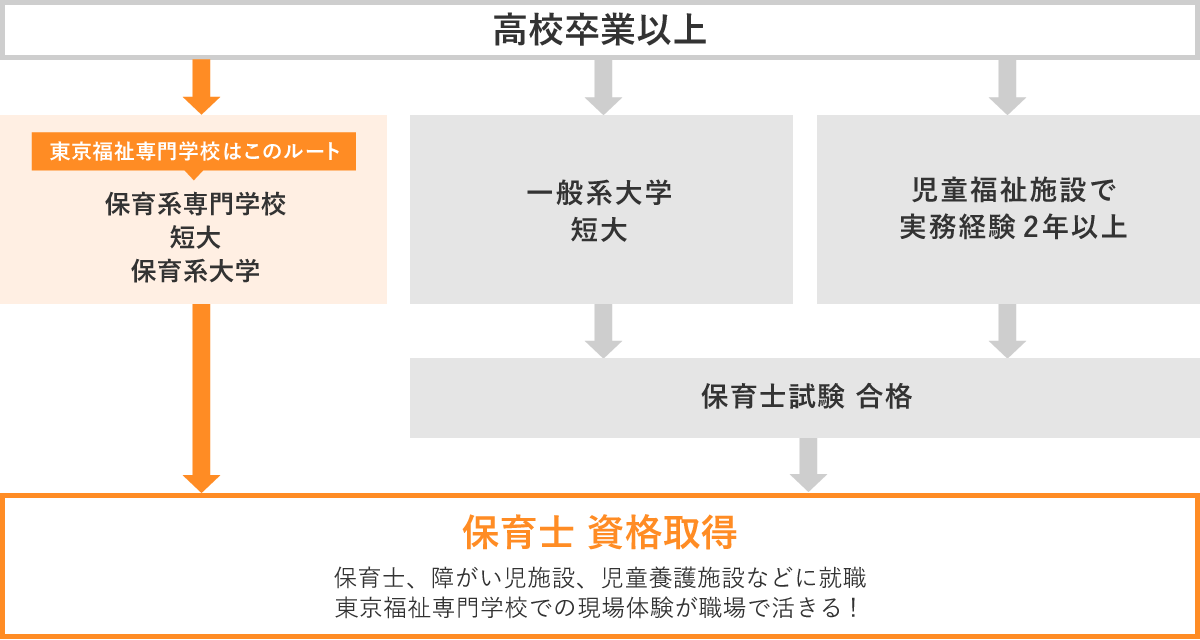

必要な資格:保育士 [国家資格]

厚生労働省が認定した機関で知識を学び、国家資格を取得します。高校を卒業した後に保育士になるためには、保育士養成施設を卒業する方法が一般的です。保育士養成施設には、年限や授業時間帯、通学形態など様々な学び方が用意されています。

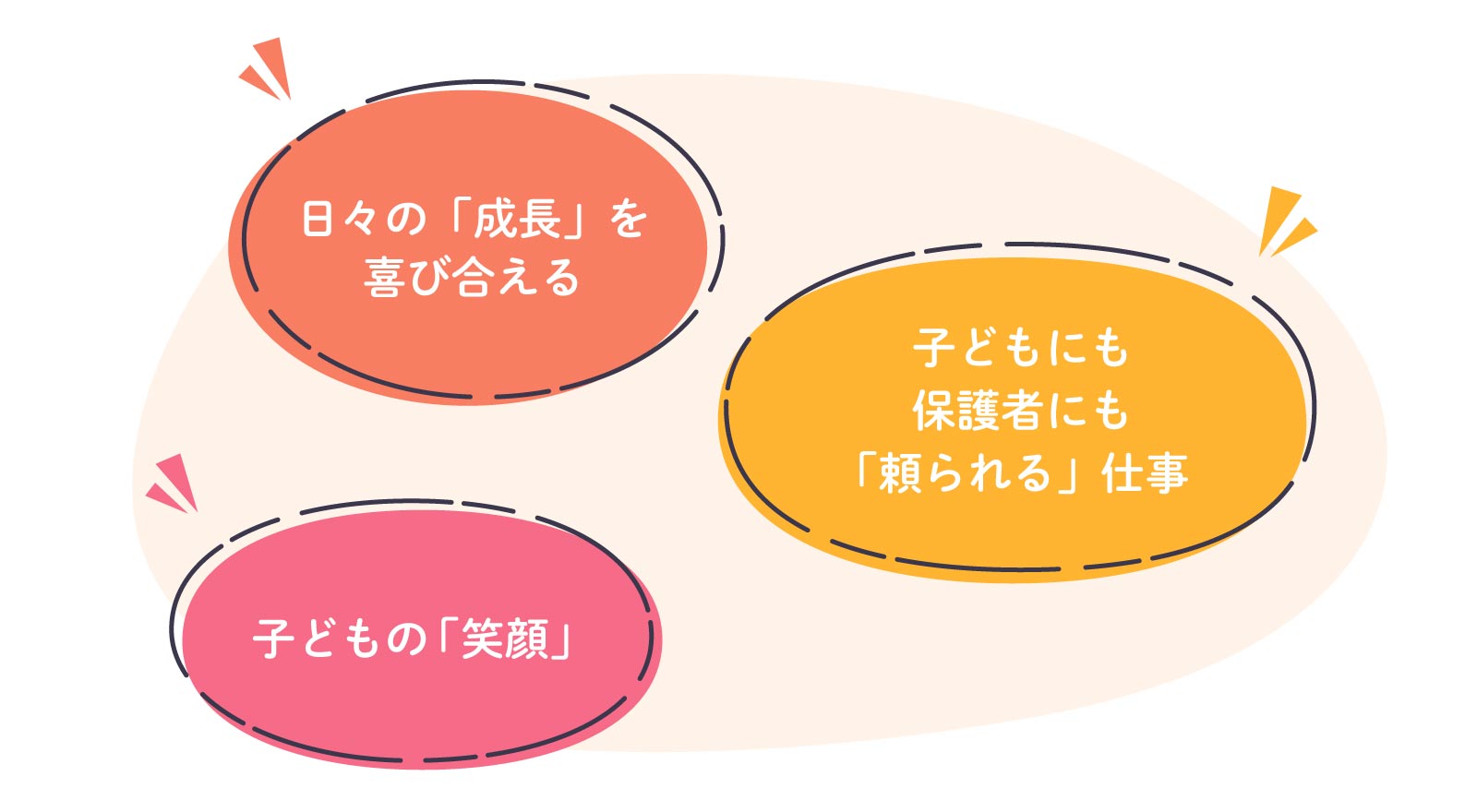

日々の「成長」を喜び合える

保育士は親と同じくらい、もしくはそれ以上の時間を子どもと一緒に過ごすことになります。そのため、子どもの「初めて」に立ち会うチャンスもたくさんあり、一緒になってその成長を喜ぶことができます。

子どもにも保護者にも「頼られる」仕事

保護者がいない環境で子どもが頼れるのは、保育士です。子どもたちは保育士を親のように慕ってくれます。また、保護者にとっても保育士は自分の代わりとなって大切な子どもを見守り、育ててくれる、唯一無二の存在なのです。保護者にとって保育士は最も身近な相談相手であり、サポート役です。子どもに頼られたり、保護者に頼られたりと、「自分は必要とされている」ということを身をもって体感できるのも、保育士という仕事のやりがいの1つです。

子どもの「笑顔」

保育士とは、子どもの命を預かる仕事でもあります。子どもと楽しく過ごしながらも、安全・健康面への配慮は欠かせず、常に緊張感と隣り合わせと言っても過言ではありません。ただ、そんなときでも、子どもたちの満面の笑顔や「先生大好き!」の一言が、「頑張ろう!」という気持ちにさせてくれます。「子どもの笑顔」がもつパワーが、ハードな毎日を癒し、仕事への活力を与えてくれるのです。

「保育士は給料が安いのに仕事は大変!」というイメージがあるかもしれませんが、給与は改善されました。国や都道府県による給与改善のための手当が充実しています。また、宿舎借上制度といって保育園・市区町村・都道府県の3者が家賃の補助をしてくれる制度もあります。(最大82000円/月)

-

平均給与

初年度年収平均(東京都23区)

約350万円

+宿舎借上制度(約98万円/年)あり -

働き方

日曜・祝日は保育園自体が閉園していますので基本はお休みで、月曜日〜土曜日でシフト勤務になります。平日の買い物・映画・旅行を楽しむことができます。また保育園は朝から夜まで12時間以上開所しているところが多いです。そのため保育士さん達は早番・遅番なども含めた複数の勤務時間シフトで働いています。

活躍の場所は?

-

児童分野

保育園、児童養護施設、乳児院、

母子生活支援施設、障害児施設、

学童保育など -

| 乳児院 | 乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 |

|---|---|

| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 |

| 児童厚生施設 | 児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設 |

| 児童養護施設 | 保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設 |

| 知的障害児施設 | 知的障害のある児童を入所させて、これを保護し、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設 |

| 知的障害児通園施設 | 知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設 |

| 重症心身障害児施設 | 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設 |

上記の他にも全部で14種別の児童福祉施設での仕事をすることができます。また、児童福祉施設ではありませんが、障害児が特別支援学校等の放課後や長期休み期間に通所できる施設(放課後等デイサービス)や民間の学童クラブなどの就職も可能です。

将来性は?

働く親に代わり子どもを保育するのが保育園の役割でもありますので、当面は保育園の数が減ることはないでしょう。しかし、待機児童対策の結果、保育園の数が増えて保護者にとってはたくさんの保育園の中から選ぶことができるようになりました。つまり保育園にとっては選ばれる側になったことで、保育の質を高めたり園の特色を打ち出して選ばれる工夫をしています。今まで以上に保育士には、保育のスキルや心構え、人間性が求められるようになります。

一緒の時間を過ごすほどに

信頼関係が生まれるやりがいの多い職場です

-

保育士

花岡児童研究所 勤務

(こども保育科 卒業)

N さん

日中の一時支援や、放課後児童クラブなどの保育活動をしている児童研究所で働いています。キャンプやレクリエーションを企画するときには、1人ひとりの顔を思い浮かべながら「みんなに楽しんでもうらうには?」と考えます。その中で、一緒の時間を過ごすほどに信頼関係が生まれる本当にやりがいの多い職場なんです。今後はもっと自分の幅を広げられるように、頑張っていきたいと思っています!

関連ページ

関連コラム一覧

関連学科の紹介・お問い合せ

-

社会福祉科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:社会福祉士・精神保健福祉士

-

社会福祉科の選べる専攻

-

心理カウンセラー科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:精神保健福祉士・公認心理師

-

社会福祉士一般養成科 1年制

4年制大学卒業・卒業見込み

国家資格:社会福祉士

-

介護福祉士科 2年制

高校卒業以上の方/留学生

国家資格:介護福祉士

-

こども保育科 2年制【2027年4月募集再開予定】

高校卒業以上

国家資格:保育士

-

社会福祉士通信課程 1年6ヶ月

実務経験、大学卒業以上

国家資格:社会福祉士

-

作業療法士科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:作業療法士、幼稚園教諭

-

キャリアデザイン科 1年制

高校卒業以上

自分に合った将来の道を探す