主な仕事は、公立または私立の幼稚園にて『満3歳児から小学校就学前の子どもたちへの教育』です。運動、音楽、お絵描きや工作、遠足、運動会など、園でのさまざまな活動を通して、子ども一人ひとりの創造力や協調性、社会性を養い、生きる力の基礎を育みます。そのほか、カリキュラムの作成、翌日の保育や行事の準備、連絡帳への記入、教室や園庭の掃除など、幼稚園教諭の仕事はさまざまです。子どもと一緒に学んだり遊んだりしながら、豊かに成長できるように工夫する姿勢も求められています。それ以外にも、毎日の教育カリキュラムの作成、活動のための準備、行事の企画や進行、職員会議、書類作成、保護者対応、送迎バスの添乗業務、掃除など、仕事内容は多岐に渡ります。

主な仕事内容

-

幼稚園は「学校」

幼稚園は学校教育法に定められた「学校」です。幼児の遊びや生活を通じて生きる力の基礎を育むための教育を行っています。

-

幼稚園は「教育」、

保育園は「保育」幼稚園は文部科学省の管轄で、主な目的が「教育」であるのに対し、保育園は厚生労働省の管轄で、「保育」を目的としています。幼稚園教諭は子どもたちに生活するうえでの知識を伝え、「教育」していく役割を担っています。一方、保育士は、仕事やその他理由で保育ができない保護者に代わり、子どもたちの食事や着替えなど日常生活の補助、生活習慣付けの「サポート」が仕事になります。また、幼稚園の開園時間は1日4時間が基本ですが、保育園は原則1日8~11時間など、スケジュールや勤務形態にも違いがあります。

幼稚園教諭の

タイムスケジュール例

| 時間 | 仕事内容 |

|---|---|

| 6:40 |

早番出勤 早朝保育を行っている幼稚園では、各教諭が交代で早朝保育に合わせた時間に出勤します。 |

| 7:00〜 |

早朝保育の準備・登園 子どもを迎えに行くバスが出発するまでに、自分のクラスを整えておかなければならないため、朝は忙しい時間となります。 |

| 8:30 |

登園 子どもが登園してきたら、あいさつをしたり連絡帳にシールを貼ったり、持参した持ち物をチェックしたりしながら、いつもと違うところはないかなどをしっかりとチェックしておきます。 |

| 9:00 |

自由遊び・カリキュラム 自由保育を採用している幼稚園では、子どもたちは好きな遊びをします。 |

| 11:00 |

季節の遊び 日常的に行う遊びの内容には、おままごとや粘土、鬼ごっこなどがありますが、そのほか、季節の遊びもあります。 |

| 12:15 |

昼食 給食の場合、お弁当の場合も、食事中のマナーやルールを守れるように指導しながら過ごします。 |

| 13:30 |

降園 子どもたちが降園する時間になると、バスで送る教諭と掃除に回る先生に分かれて行動します。 |

| 14:00 |

反省会 預かり保育を取り入れている場合、全員の子どもが降園するわけではないため、預かり保育担当の先生が子どもたちを見守ります。預かり担当の教諭以外は一日の反省会を行います。 |

| 15:00 |

事務作業や行事の準備など 子どもたちが帰ると、自分のクラスや学年の仕事、行事の出し物の準備や事務作業などを行います。 |

| 16:30 |

帰宅 朝が早い当番の時には早めに帰宅します。 |

必要な資格:幼稚園教諭

<文部科学大臣が認定した機関で単位を修得、免許状を取得後、採用試験に合格>

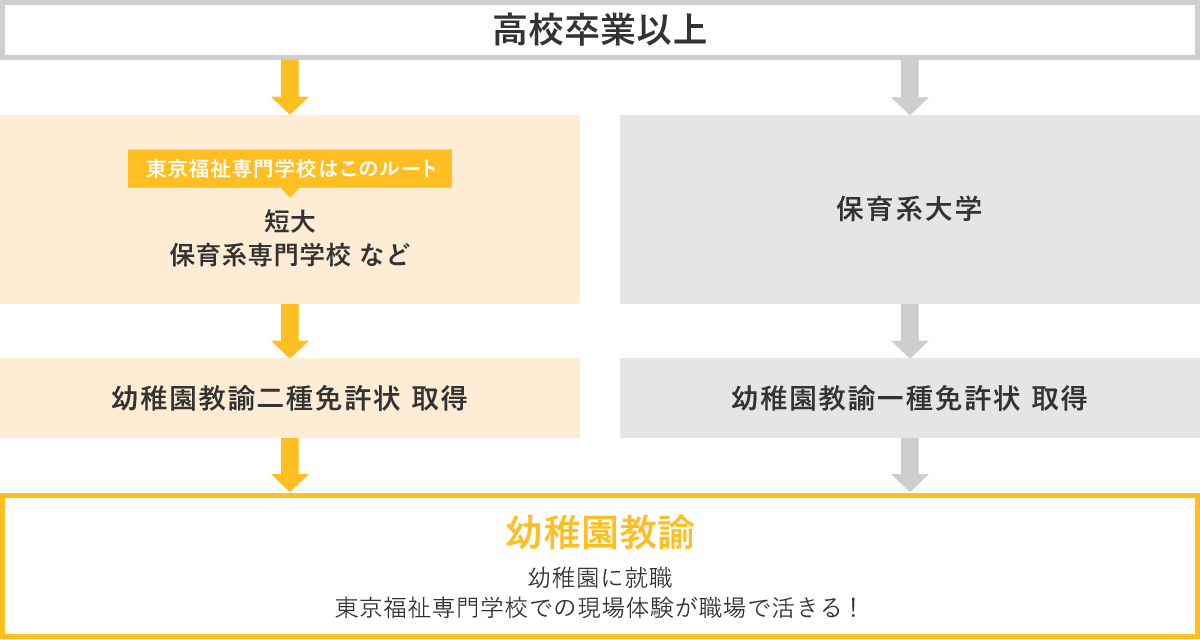

高校を卒業した後に幼稚園教諭になるためには養成機関を卒業する方法が一般的です。幼稚園教諭養成機関には、年限や授業時間帯、通学形態など様々な学び方が用意されています。

幼稚園教諭免許の種類について

幼稚園教諭免許の種類は「一種免許状」「二種免許状」「専修免許状」の3種類に分けられます。

おもに大学で取得できるのが一種免許状、短大や専門学校で取得できるのが二種免許状、大学院で取得できるのが専修免許状となり、各学校で所定の課程を修了すると、卒業と同時に免許が取得できます。

一種免許状と二種免許状のおもな違いは、「学んだ時間」と「園長先生になれるか」という2点で、現場の幼稚園教諭として働くうえで、免許による仕事内容の違いはなく、誰が一種免許を持っていて、誰が二種免許を持っているのか、ということは働いていてもほとんどわかりません。また、二種免許を取得している場合、条件を満たしていれば一種免許をあとから取得することも可能で、園長への道も開かれます。

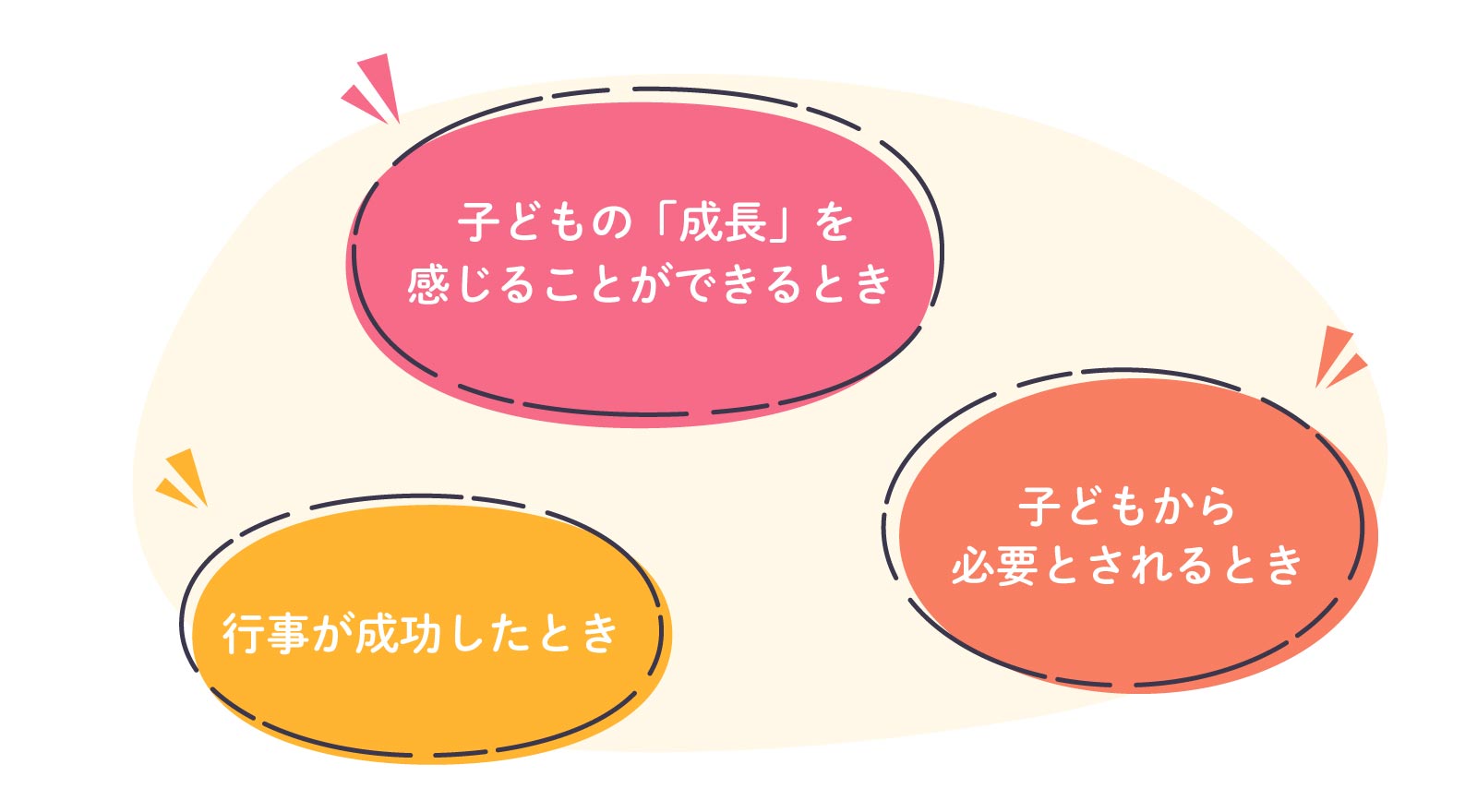

子どもの「成長」を感じることができるとき

毎日同じ流れで子どもと関わっていても、子どもは「昨日までできなかったことができるようになった。」「お友達とかかわることが苦手だった子が仲良く遊べるようになった。」など、毎日いろいろな発見があります。

また、子どもの成長を一番感じるのは保護者です。

例えば「幼稚園に行きだしてから○○ができるようになりました」「先生が○○を教えてくれてから家でもしてくれるようになりました」と幼稚園での成果を評価してくださる言葉をもらえたときはやりがいを感じ、保護者の方から「幼稚園に行って良かったです」「ありがとうございます」という言葉を頂けるともっと頑張ろうという気持ちが沸いてきます。

行事が成功したとき

幼稚園は季節に応じた行事やイベントが多くありますが、その一つ一つが無事に終わり成功したときはとても嬉しいです。

行事を行うまでの準備はとても大変で、行事の何ヶ月も前から夜遅くまで仕事をしたり、持ち帰りの仕事をしたりすることもあります。運動会など、子どもと一緒に仕上げていく行事になると大変さはさらに増加します。そんな苦労や困難を乗り越えて行事が成功した時は、何とも言えない程の達成感・やりがいがあります。

子どもから必要とされるとき

子どもが自分を必要としてくれることは、幼稚園教諭の大きなやりがいです。「一緒に遊ぼう」と声を掛けられたり「先生と一緒がいい」と自分を必要としてくれたりしたときは、心から嬉しいと感じます。

子どもたちにとっては、保護者や身の回りの人から離れて、初めて身近に接する大人のため、幼稚園教諭の接し方により、信頼関係には大きな影響が出ます。そのため、ときには厳しく指導しながらも、優しく暖かく接することが大切で、自分の愛情が子どもたちに伝わったと感じるときは、幼稚園教諭になって良かったと感じることでしょう。

おおむね8時から17時の勤務なので、規則正しい生活を送ることができます。勤務時間や休日は、週40時間、週休2日制が一般的です。他の職業に比べて夏休みや冬休みなどの長期休暇がとりやすい傾向にあります。

活躍の場所は?

-

児童分野

保育園、児童養護施設、乳児院、

母子生活支援施設、障害児施設、

学童保育など -

関連コラム一覧

関連学科の紹介・お問い合せ

-

社会福祉科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:社会福祉士・精神保健福祉士

-

社会福祉科の選べる専攻

-

心理カウンセラー科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:精神保健福祉士・公認心理師

-

社会福祉士一般養成科 1年制

4年制大学卒業・卒業見込み

国家資格:社会福祉士

-

介護福祉士科 2年制

高校卒業以上の方/留学生

国家資格:介護福祉士

-

こども保育科 2年制【2027年4月募集再開予定】

高校卒業以上

国家資格:保育士

-

社会福祉士通信課程 1年6ヶ月

実務経験、大学卒業以上

国家資格:社会福祉士

-

作業療法士科 4年制【高度専門士】

高校卒業以上

国家資格:作業療法士、幼稚園教諭

-

キャリアデザイン科 1年制

高校卒業以上

自分に合った将来の道を探す